三浦信孝・塚本昌則編『ヴァレリーにおける詩と芸術』(水声社、2018年)/ 中畑寛之

- 2019年9月6日

- 読了時間: 2分

更新日:2020年6月27日

ポール・ヴァレリーが煉獄を脱する... 漸く!

そのような悦ばしい出来事を我々は目撃できるかもしれない。2017年10月21・22日に日仏会館で催された同名のシンポジウムを基に編まれた本書を読み終えて最初に想い浮かべたのが、まさしく、ベアトリーチェたちに導かれるひとりの詩人の姿であった。

作家には二度の死が訪れると言われる。まずは、己れ自身の死。ヴァレリーは1945年7月20日に74歳で没した。次いで、誰にも読まれなくなるという己れの作品の死が来る。この「緩慢な埋葬」はヴァレリーにおいても着実に、おそらく世界規模で進み、「ヨーロッパ最高の知性」と讃えられた彼の実人生、その頭脳が生み出したテクスト、これらに興味を抱き読み耽る者たち、ましてや研究しようと志す者はずいぶん減ってしまった。残念ながら、これが今の現状であろう。読者がいなければ、総じて研究も停滞する。研究が刷新されなければ、読者の注意を惹くこともあるまい。幸いにもヴァレリーを照らす学問の炎がしっかり守り続けられている日本では、献身的な研究者たちによって、ここ四半世紀に限っても、『アガート 訳・注解・論考』、『未完のヴァレリー 草稿と解説』、『コロナ/コロニラ』、『ヴァレリー集成』(全6巻)などの訳書が刊行され、ヴァレリー=ジッド=ルイスによる『三声書簡 1888-1890』、さらには詳細な伝記も読むことができる。しかしながら、新たな読み手を広く獲得するには到っていないように思われる。多大なる尽力にもかかわらず、「知性の人」という古びたイメージを払拭することができていなかったのではないか。

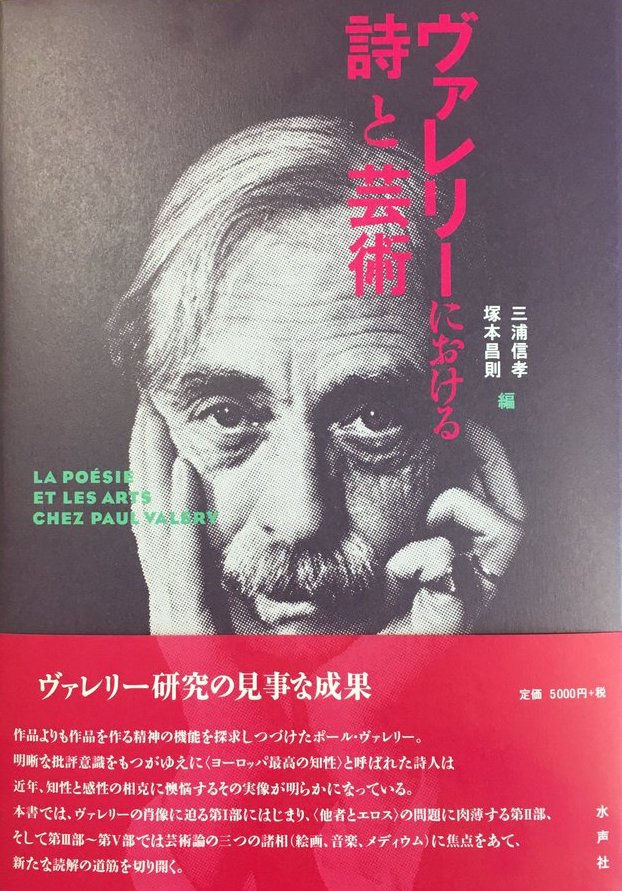

『ヴァレリーにおける詩と芸術』は、もはや見飽きた公式の肖像画とは異なる詩人像を、18の視点から、浮かび上がらせる試みである。読後にはぜひ表紙を飾る写真を改めて眺めてみて欲しい。よく知られたこの肖像 ― 頬杖をつき、真っ正面にまなざしを注ぐ姿、つまり我々をじっと見つめるヴァレリー ― から、読者ひとりひとりが「知性の人」以外の姿を、複雑で生き生きした彼の表情をわずかでも看取し得たなら、本書はその使命をしっかりと果たしたことになるだろう。

「ヴァレリーとは誰か」。第Ⅰ部に冠せられたタイトルは、実のところ、本書の賭け金を余すところなく明示している。そう、我々はポール・ヴァレリーを未だ知らずにいるのだ。

三浦信孝・塚本昌則(編) ヴァレリーにおける詩と芸術

水声社 2018年9月 ISBN 978-4-8010-0358-3 C0098

定価 本体5000円+税

【関連リンク】